2012年10月31日

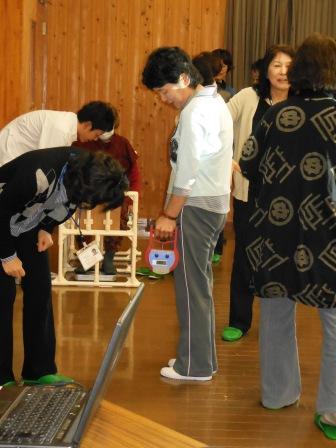

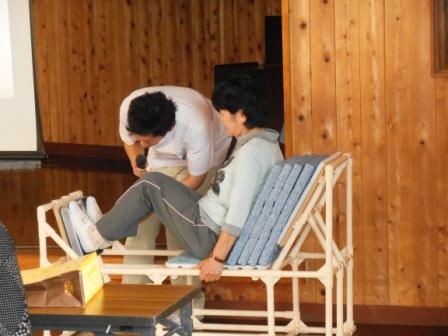

豊田公民館で介護予防教室がありました。

10月31日(水)午後1時より豊田公民館で

創生園の方によります介護予防教室があり、当センターからも

勉強のために参加させていただきました。

作業療法士の飯田さんによる

「すたすた教室歩・歩・歩」

~元気な姿をいつまでも~

ということで約2時間の体験型を交えた教室でした。

体操資料を使って実際に体操をおこないました。

①腕の体操(肩回し、腕伸ばし)

②体の体操(腹式呼吸、体倒し、体ひねり、上体おこし)

③足の体操(足上げ、膝伸ばし、足指体操、足開き、つま先上げ、かかと上げ

足踏み、片足立ち、スクワット、継ぎ足、お尻あげ、段差昇り降り

膝立て、膝歩き)

多種多様な動作を入れて、転ばないようにするための体操でした。

足の力が衰えると日常生活のさまざまな場所で困難をきたします。

是非体操を行うことが必要です。

創生園の包括の方々、ありがとうございました。

創生園の方によります介護予防教室があり、当センターからも

勉強のために参加させていただきました。

作業療法士の飯田さんによる

「すたすた教室歩・歩・歩」

~元気な姿をいつまでも~

ということで約2時間の体験型を交えた教室でした。

体操資料を使って実際に体操をおこないました。

①腕の体操(肩回し、腕伸ばし)

②体の体操(腹式呼吸、体倒し、体ひねり、上体おこし)

③足の体操(足上げ、膝伸ばし、足指体操、足開き、つま先上げ、かかと上げ

足踏み、片足立ち、スクワット、継ぎ足、お尻あげ、段差昇り降り

膝立て、膝歩き)

多種多様な動作を入れて、転ばないようにするための体操でした。

足の力が衰えると日常生活のさまざまな場所で困難をきたします。

是非体操を行うことが必要です。

創生園の包括の方々、ありがとうございました。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

16:45

│Comments(0)

2012年10月31日

ハロウィンパーティー

園内保育所「マリアガーデン」の子どもたちが

ハロウィンパーティーで園内の各事業所を回りました。

地域包括支援センターには午前9時過ぎに、

ハロウィンのおばけの格好をした子どもたちが

保育所の先生たちが来てくれました。

子どもたちが来ると、職員は待ち構えてたかのように

駆け寄って、お菓子をあげました。

保育所にあずけている、お父さんやお母さんは

子どもたちの活躍をしっかりビデオに収めていました。

楽しく、心が和やらぐひと時でした。

マリアガーデンの子どもたち、”ありがとうございました”。

ハロウィンパーティーで園内の各事業所を回りました。

地域包括支援センターには午前9時過ぎに、

ハロウィンのおばけの格好をした子どもたちが

保育所の先生たちが来てくれました。

子どもたちが来ると、職員は待ち構えてたかのように

駆け寄って、お菓子をあげました。

保育所にあずけている、お父さんやお母さんは

子どもたちの活躍をしっかりビデオに収めていました。

楽しく、心が和やらぐひと時でした。

マリアガーデンの子どもたち、”ありがとうございました”。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

11:42

│Comments(0)

2012年10月30日

中津だよ!全員集合!!

10月26日(土)と27日(日)の二日間にわたって

私たちの担当校区にあるダイハツアリーナ(大幡校区)を

会場として「中津だよ 全員集合」が開催されました。

フードフェスティバルや中津の企業の出展などがありました。

いずみの園もヘルス部門で出店させていただき、

地域包括支援センターいずみの園も出店のスタッフとして参加いたしました。

26日は雨にもかかわらず多くの方が来場され、

翌27日は晴れたのでもっとたくさんの方が来場されました。

近郊でも数多くのお祭りが行われているにもかかわらず、ご来場いただき、

いずみの園のブースに寄っていただいた皆さん

本当にありがとうございました。

地域福祉の展開を図っていく中で、こういったお祭りにかかわり、

地域の方やさまざまな企業の方と交流することで

更に地域包括支援センターが地域の福祉的な拠点として

確立されていくような気がします。

以下に、そのときの様子を写真でお知らせします。

私たちの担当校区にあるダイハツアリーナ(大幡校区)を

会場として「中津だよ 全員集合」が開催されました。

フードフェスティバルや中津の企業の出展などがありました。

いずみの園もヘルス部門で出店させていただき、

地域包括支援センターいずみの園も出店のスタッフとして参加いたしました。

26日は雨にもかかわらず多くの方が来場され、

翌27日は晴れたのでもっとたくさんの方が来場されました。

近郊でも数多くのお祭りが行われているにもかかわらず、ご来場いただき、

いずみの園のブースに寄っていただいた皆さん

本当にありがとうございました。

地域福祉の展開を図っていく中で、こういったお祭りにかかわり、

地域の方やさまざまな企業の方と交流することで

更に地域包括支援センターが地域の福祉的な拠点として

確立されていくような気がします。

以下に、そのときの様子を写真でお知らせします。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

10:32

│Comments(1)

2012年10月27日

大分認知症カンファレンスに参加してきました。

昨日(10月25日)、大分認知症カンファレンスに行ってきました。18時30分~21時20分ごろまでありました。

内容盛りだくさんで、ギュウギュウでした。

県内の多職種の連携の取り組みを詳しく知ることができ、よかったです。

県内の多くの地域で、自然発生的に(必要に迫られて)認知症に関するネットワーク研究会ができています。

中津でも、医師の方々や介護の方々それと行政の担当の方々の力(ちから)・連携で少しずつですが、進んでいます。

認知症の方々が住みやすいまちづくりを目指すことは、そうではない人も当然住みやすい街になるということですね(テレビのリモコンの普及の話を思い出しました)。

認知症の方の支援は(もちろんそれ以外もですが・・・)医療だけではだめで、かといって介護だけでもダメなんですね。

両方がコラボしていかないといけないですね。

もちろんそこには、本人や家族の思いや役割も十分に取り入れながらです。

特別講演では、「見える事例検討会」というものについて教えていただきました。準備あまりいらず、多職種の方がそれぞれの見方で意見が出せ、ホワイトボードに書き込んでいき、楽しそうでした。ただ、その会を進めていくファシリテーターの技術力によるところが大きいということを感じました。

内容盛り

県内の多職種の連携の取り組みを詳しく知ることができ、よかっ

県内の多くの地域で、自然発生的に(必要に迫られて)認知症に

中津でも、医師の方々

認知症の方々が住みやすいまちづくり

認知症の方の支援は(もちろんそれ以外もですが・・・)医療だけではだめで、かといって介護だけでもダメなんですね。

両方がコラボしていかないといけないですね。

もちろんそこには、本人や家族の思いや役割も十分に取り入れながらです。

特別講演では、「見える事例検討会」というものについて教えて

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

00:56

│Comments(0)

2012年10月22日

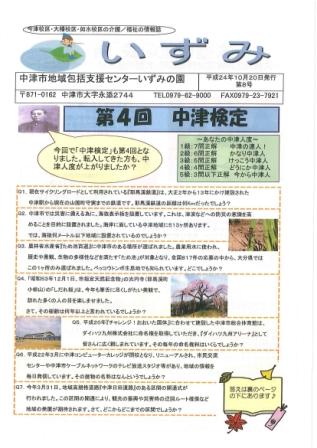

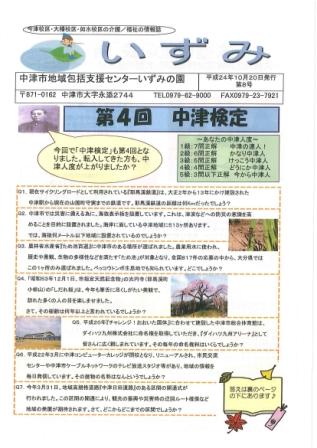

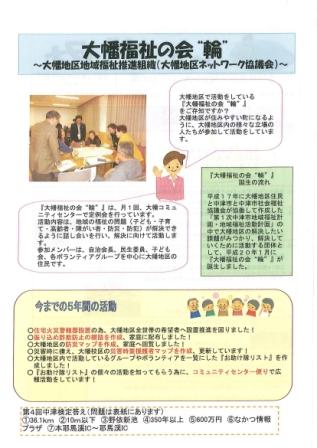

情報誌「いずみ」第8号が出来ました。

中津市地域包括支援センターいずみの園の情報誌

「いずみ」第8号が出来ました。

今回の記事は恒例の中津検定、

大幡福祉の会”輪”の活動紹介

モデル事業の経過報告等を掲載しています。

なお、情報誌は地域包括支援センターいずみの園

においていますので、ご希望の方は

ご連絡ください。

「いずみ」第8号が出来ました。

今回の記事は恒例の中津検定、

大幡福祉の会”輪”の活動紹介

モデル事業の経過報告等を掲載しています。

なお、情報誌は地域包括支援センターいずみの園

においていますので、ご希望の方は

ご連絡ください。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

18:02

│Comments(0)

2012年10月21日

いずみの園フェスタ点描

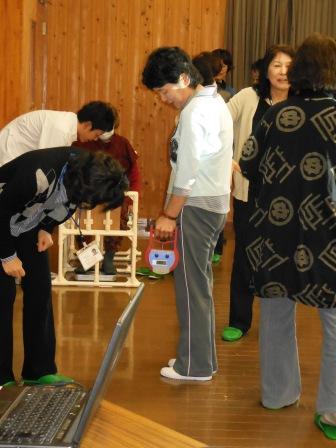

10月20日(土)の快晴の中、

いずみの園におきまして

第14回いずみの園フェスタを開催しました。

多くの方にご来場いただき、

ありがとうございました。

そのときの様子を写真でご紹介いたします。

年に1回のイベントで、日ごろお世話になっている

地域の方々への感謝といずみの園の

ご紹介をフェスタを通して行いました。

来年もよろしくお願い申し上げます。

いずみの園におきまして

第14回いずみの園フェスタを開催しました。

多くの方にご来場いただき、

ありがとうございました。

そのときの様子を写真でご紹介いたします。

年に1回のイベントで、日ごろお世話になっている

地域の方々への感謝といずみの園の

ご紹介をフェスタを通して行いました。

来年もよろしくお願い申し上げます。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

14:09

│Comments(1)

2012年10月19日

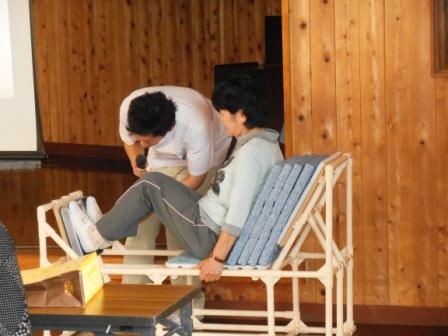

認知症サポーター養成講座を視察

10月18日(木)10時40分より

小学生5年生を対象にした認知症サポーター養成講座があるということで

視察見学に行ってきました。

まず、「認知症サポーター」ですが、ご存知でない方のために説明しますと、

『平成17年度から、厚生労働省では、「認知症を知り地域をつくる10カ年」キャンペーンを開始しています。

この中で、「認知症サポーター」を増やし、認知症になっても安心して暮らせるまちを地域住民によって

つくっていくことを目指しています。

認知症サポーター養成講座を受けた人を「認知症サポーター」と呼びます。

認知症サポーターは、何か特別にやってもらうものではありません。

認知症を正しく理解し、地域で認知症の人や家族を温かく見守る

応援者のことです。』

なので、大人だけでなく子どもも講座を受講して上記の役割を担うことも出来るのです。

因みに、その講座の講師を「キャラバンメイト」といいます。

話は戻りますが、今回は小学5年生を対象にし、認知症の人と家族の会の方々が

講師になって、授業(講座)が行われました。

はじめに家族の会の方々が役者になって劇が行われ、

司会進行の方の劇を振り返りながらの説明、

次に足立正一様と奥様によるお話がありました。

劇では小学5年生の孫とそのおばあちゃんとのかかわりのひとコマが

上演され、おばあちゃんにもの忘れがあって、孫の顔を忘れていたり、

電話がかかってきても、その対応は出来るが、誰からの電話かわからないことがある。

また、日にちが分からないで確認することがあるという状況を劇で分かりやすく

上演してくださいました。

その後、劇をふりかえっての話がありました。

ここで振り返りをしたあとに、

いろいろなところで講演活動をしている大分市の

足立昭一さんご夫妻が見えてお話がありました。

奥様からご主人との生活の様子や工夫していること

過去の昭一さんのお仕事やバトミントンで活躍されていた頃の

お話をお聞きし、ロンドンオリンピックに出たバトミントンの選手を

育てたお話もお聞きしました。

足立昭一さんご本人からはとても元気の出る励ましや自分が頑張っていることのお話がありました。

まだまだパワフルな足立さんでした。

小学生に認知症のお話をどのように行えばよいか、悩んでいました。

今回の認知症の人と家族の会の方々の工夫にあふれ、素晴らしい

劇や講演を聞かせていただき、中津でも出来るかもしれないという

根拠のない自信が出てきました。

関係者の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

小学生5年生を対象にした認知症サポーター養成講座があるということで

視察見学に行ってきました。

まず、「認知症サポーター」ですが、ご存知でない方のために説明しますと、

『平成17年度から、厚生労働省では、「認知症を知り地域をつくる10カ年」キャンペーンを開始しています。

この中で、「認知症サポーター」を増やし、認知症になっても安心して暮らせるまちを地域住民によって

つくっていくことを目指しています。

認知症サポーター養成講座を受けた人を「認知症サポーター」と呼びます。

認知症サポーターは、何か特別にやってもらうものではありません。

認知症を正しく理解し、地域で認知症の人や家族を温かく見守る

応援者のことです。』

なので、大人だけでなく子どもも講座を受講して上記の役割を担うことも出来るのです。

因みに、その講座の講師を「キャラバンメイト」といいます。

話は戻りますが、今回は小学5年生を対象にし、認知症の人と家族の会の方々が

講師になって、授業(講座)が行われました。

はじめに家族の会の方々が役者になって劇が行われ、

司会進行の方の劇を振り返りながらの説明、

次に足立正一様と奥様によるお話がありました。

劇では小学5年生の孫とそのおばあちゃんとのかかわりのひとコマが

上演され、おばあちゃんにもの忘れがあって、孫の顔を忘れていたり、

電話がかかってきても、その対応は出来るが、誰からの電話かわからないことがある。

また、日にちが分からないで確認することがあるという状況を劇で分かりやすく

上演してくださいました。

その後、劇をふりかえっての話がありました。

ここで振り返りをしたあとに、

いろいろなところで講演活動をしている大分市の

足立昭一さんご夫妻が見えてお話がありました。

奥様からご主人との生活の様子や工夫していること

過去の昭一さんのお仕事やバトミントンで活躍されていた頃の

お話をお聞きし、ロンドンオリンピックに出たバトミントンの選手を

育てたお話もお聞きしました。

足立昭一さんご本人からはとても元気の出る励ましや自分が頑張っていることのお話がありました。

まだまだパワフルな足立さんでした。

小学生に認知症のお話をどのように行えばよいか、悩んでいました。

今回の認知症の人と家族の会の方々の工夫にあふれ、素晴らしい

劇や講演を聞かせていただき、中津でも出来るかもしれないという

根拠のない自信が出てきました。

関係者の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

18:55

│Comments(0)

2012年10月18日

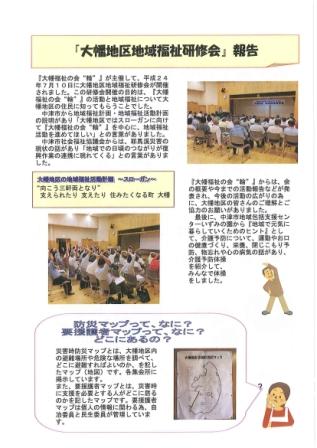

大幡福祉の会(10月度)が開催されました。

10月16日(火)19時30分~大幡コミュニティーセンターにて

10月度の大幡福祉の会の定例会が開かれました。

10月度は現在編集している社会資源リスト「お助け隊リスト」の校区内への

全戸配布へ向けての準備が着々と行われていることの報告と話し合いが

行われました。

大幡校区の皆さん、どういったものになるかお楽しみに!

今回会議は皆さんから積極的に意見が多く出て、

真剣に大幡校区を良くして行こうと、それぞれの

立場から意見が出ます。

11月は要援護者マップの更新月になっています。

自治委員さん、民生委員さん、大変なご苦労とは

思いますが、よろしくお願いします。

お助け隊リストが完成したら、次にネットワークの充実に

取り組んでいく予定になっています。

10月度の大幡福祉の会の定例会が開かれました。

10月度は現在編集している社会資源リスト「お助け隊リスト」の校区内への

全戸配布へ向けての準備が着々と行われていることの報告と話し合いが

行われました。

大幡校区の皆さん、どういったものになるかお楽しみに!

今回会議は皆さんから積極的に意見が多く出て、

真剣に大幡校区を良くして行こうと、それぞれの

立場から意見が出ます。

11月は要援護者マップの更新月になっています。

自治委員さん、民生委員さん、大変なご苦労とは

思いますが、よろしくお願いします。

お助け隊リストが完成したら、次にネットワークの充実に

取り組んでいく予定になっています。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

19:53

│Comments(0)

2012年10月09日

朝田 隆先生のご講義を受けて

筑波大学 医学医療系 臨床医学域 精神医学 教授であられます

朝田隆先生が10月6日と7日に中津へ見えられました。

認知症の人と家族の会の方のご尽力で、「世界アルツハイマーデーの記念講演会in中津」

に見えられ講演していただきました。

朝田先生は認知症の早期診断・予防に取り組まれておられ、今回、生活障害に対する考察や対応について

教えていただきました。

よって講演のタイトルは「認知症、暮らしの中でどんなことに困っている?」ということでした。

記念講演は10月7日だったのですが、その前日に医師会の先生方や介護の担当の方等を

対象に「第3回もの忘れフォーラム」ということで、中津市認知症ネットワーク研究会主催で

講演会を18時~19時の間に開きました。

もの忘れフォーラムでは、医師の方々を対象とした講義でしたが、私でも十分理解できる内容で

分かりやすかったです。

※以下、今回の朝田先生の講演で学んだことのうち私自身が印象に残ったことです。

「私自身が思ったことが【意欲と集中】が認知症予防になるということです。」

・認知症には「中核症状」と「BPSD(周辺症状)」があると学んできたのですが、更に加えて

「生活動作における障害」があるということでした。

例えば、ズボンを頭からかぶるなど・・・。

・BPSDは対応の仕方で増えたり減ったりするというが、それでも対応できないときもあります。

・HDS-Rのスクリーニングでは、3つの言葉(猫・電車・さくらだったかなあ?)を覚えてもらって

計算をした後に再度さっき覚えたもらった言葉を思い出してもらうというところがミソ。

・100-7、さらに7を引くという計算はその二つの答えが重要ではなく、7を順番に引いていく流れが

重要。

・認知症の根治薬は無い。14連敗中。なので、MCI(プレクリニカル)から治療・予防を始めないといけない。

・認知症に気づくきっかけで、意欲低下は重要で、長年やってきたことをやめる。例えば、

お茶の先生やお花の先生やゲートボールを長年やってきてやめたなど。

・認知機能低下への防御としてはほとんどの方法は有用性が無く、唯一運動だけが効果があります。

運動は週3回~5回で1回20分~60分

・30分以内の昼寝はアルツハイマー病になりにくいが、1時間以上はアルツハイマー病になりやすい。

また、睡眠不足はアルツハイマー病になりやすい。

・記憶は寝ている間に短期記憶の「箱」から長期記憶の「箱」に移されるので受験生でも

睡眠は適度にとる必要があります。

朝田隆先生が10月6日と7日に中津へ見えられました。

認知症の人と家族の会の方のご尽力で、「世界アルツハイマーデーの記念講演会in中津」

に見えられ講演していただきました。

朝田先生は認知症の早期診断・予防に取り組まれておられ、今回、生活障害に対する考察や対応について

教えていただきました。

よって講演のタイトルは「認知症、暮らしの中でどんなことに困っている?」ということでした。

記念講演は10月7日だったのですが、その前日に医師会の先生方や介護の担当の方等を

対象に「第3回もの忘れフォーラム」ということで、中津市認知症ネットワーク研究会主催で

講演会を18時~19時の間に開きました。

もの忘れフォーラムでは、医師の方々を対象とした講義でしたが、私でも十分理解できる内容で

分かりやすかったです。

※以下、今回の朝田先生の講演で学んだことのうち私自身が印象に残ったことです。

「私自身が思ったことが【意欲と集中】が認知症予防になるということです。」

・認知症には「中核症状」と「BPSD(周辺症状)」があると学んできたのですが、更に加えて

「生活動作における障害」があるということでした。

例えば、ズボンを頭からかぶるなど・・・。

・BPSDは対応の仕方で増えたり減ったりするというが、それでも対応できないときもあります。

・HDS-Rのスクリーニングでは、3つの言葉(猫・電車・さくらだったかなあ?)を覚えてもらって

計算をした後に再度さっき覚えたもらった言葉を思い出してもらうというところがミソ。

・100-7、さらに7を引くという計算はその二つの答えが重要ではなく、7を順番に引いていく流れが

重要。

・認知症の根治薬は無い。14連敗中。なので、MCI(プレクリニカル)から治療・予防を始めないといけない。

・認知症に気づくきっかけで、意欲低下は重要で、長年やってきたことをやめる。例えば、

お茶の先生やお花の先生やゲートボールを長年やってきてやめたなど。

・認知機能低下への防御としてはほとんどの方法は有用性が無く、唯一運動だけが効果があります。

運動は週3回~5回で1回20分~60分

・30分以内の昼寝はアルツハイマー病になりにくいが、1時間以上はアルツハイマー病になりやすい。

また、睡眠不足はアルツハイマー病になりやすい。

・記憶は寝ている間に短期記憶の「箱」から長期記憶の「箱」に移されるので受験生でも

睡眠は適度にとる必要があります。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

14:50

│Comments(0)

2012年10月03日

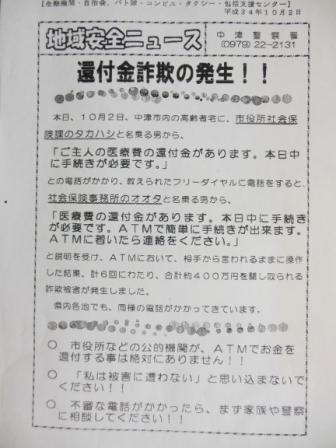

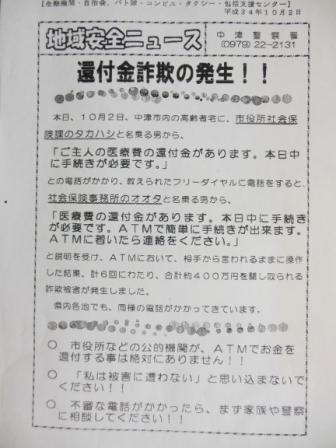

中津警察署より還付金詐欺発生のお知らせ

中津警察署より還付金詐欺が発生しましたとFAXで連絡がありました。

皆様方も十分にご注意ください。

こういった電話や訪問があった場合は、警察、市役所、地域包括支援センターなどに

ご連絡ください。

皆様方も十分にご注意ください。

こういった電話や訪問があった場合は、警察、市役所、地域包括支援センターなどに

ご連絡ください。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

13:17

│Comments(0)

2012年10月03日

福祉の郷今津の総会がありました。

10月2日(火)14時~

今津公民館にて福祉の郷今津の総会が行われました。

約20名の方の出席があり、滞りなく議事は進行しました。

福祉の郷今津では防災に力点を置いて活動を行っておられ、

今年3月11日には校区全体で防災訓練が行われました。

4月以降には要援護者と支援者の印をつけたマップを

自治会ごとに全戸配布がなされています。

この非常時の取組み自体が、日常での見守り体制に

なっており、支援者などが日ごろから気をつけておくようにもなれると思います。

なお、今年度は豪雨災害があった本耶馬溪、耶馬溪、山国地区へ研修に

いき、各自治会ごとの防災計画を完成させることになっています。

合わせて、防災士にも協力いただくように依頼がありました。

今津地区は先進的に防災に取り組まれており、

防災を切り口に地域のつながりやひとり暮らし高齢者等の見守り

を行えていると考えます。

非常時を考えるときは、日常の見守りなどからが基本になって

そのシステムがほぼ構築されています。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

09:23

│Comments(0)