2012年10月22日

情報誌「いずみ」第8号が出来ました。

中津市地域包括支援センターいずみの園の情報誌

「いずみ」第8号が出来ました。

今回の記事は恒例の中津検定、

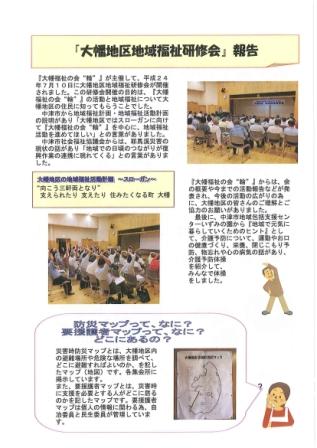

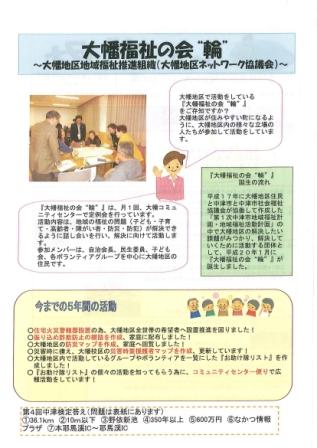

大幡福祉の会”輪”の活動紹介

モデル事業の経過報告等を掲載しています。

なお、情報誌は地域包括支援センターいずみの園

においていますので、ご希望の方は

ご連絡ください。

「いずみ」第8号が出来ました。

今回の記事は恒例の中津検定、

大幡福祉の会”輪”の活動紹介

モデル事業の経過報告等を掲載しています。

なお、情報誌は地域包括支援センターいずみの園

においていますので、ご希望の方は

ご連絡ください。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

18:02

│Comments(0)

2012年10月21日

いずみの園フェスタ点描

10月20日(土)の快晴の中、

いずみの園におきまして

第14回いずみの園フェスタを開催しました。

多くの方にご来場いただき、

ありがとうございました。

そのときの様子を写真でご紹介いたします。

年に1回のイベントで、日ごろお世話になっている

地域の方々への感謝といずみの園の

ご紹介をフェスタを通して行いました。

来年もよろしくお願い申し上げます。

いずみの園におきまして

第14回いずみの園フェスタを開催しました。

多くの方にご来場いただき、

ありがとうございました。

そのときの様子を写真でご紹介いたします。

年に1回のイベントで、日ごろお世話になっている

地域の方々への感謝といずみの園の

ご紹介をフェスタを通して行いました。

来年もよろしくお願い申し上げます。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

14:09

│Comments(1)

2012年10月19日

認知症サポーター養成講座を視察

10月18日(木)10時40分より

小学生5年生を対象にした認知症サポーター養成講座があるということで

視察見学に行ってきました。

まず、「認知症サポーター」ですが、ご存知でない方のために説明しますと、

『平成17年度から、厚生労働省では、「認知症を知り地域をつくる10カ年」キャンペーンを開始しています。

この中で、「認知症サポーター」を増やし、認知症になっても安心して暮らせるまちを地域住民によって

つくっていくことを目指しています。

認知症サポーター養成講座を受けた人を「認知症サポーター」と呼びます。

認知症サポーターは、何か特別にやってもらうものではありません。

認知症を正しく理解し、地域で認知症の人や家族を温かく見守る

応援者のことです。』

なので、大人だけでなく子どもも講座を受講して上記の役割を担うことも出来るのです。

因みに、その講座の講師を「キャラバンメイト」といいます。

話は戻りますが、今回は小学5年生を対象にし、認知症の人と家族の会の方々が

講師になって、授業(講座)が行われました。

はじめに家族の会の方々が役者になって劇が行われ、

司会進行の方の劇を振り返りながらの説明、

次に足立正一様と奥様によるお話がありました。

劇では小学5年生の孫とそのおばあちゃんとのかかわりのひとコマが

上演され、おばあちゃんにもの忘れがあって、孫の顔を忘れていたり、

電話がかかってきても、その対応は出来るが、誰からの電話かわからないことがある。

また、日にちが分からないで確認することがあるという状況を劇で分かりやすく

上演してくださいました。

その後、劇をふりかえっての話がありました。

ここで振り返りをしたあとに、

いろいろなところで講演活動をしている大分市の

足立昭一さんご夫妻が見えてお話がありました。

奥様からご主人との生活の様子や工夫していること

過去の昭一さんのお仕事やバトミントンで活躍されていた頃の

お話をお聞きし、ロンドンオリンピックに出たバトミントンの選手を

育てたお話もお聞きしました。

足立昭一さんご本人からはとても元気の出る励ましや自分が頑張っていることのお話がありました。

まだまだパワフルな足立さんでした。

小学生に認知症のお話をどのように行えばよいか、悩んでいました。

今回の認知症の人と家族の会の方々の工夫にあふれ、素晴らしい

劇や講演を聞かせていただき、中津でも出来るかもしれないという

根拠のない自信が出てきました。

関係者の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

小学生5年生を対象にした認知症サポーター養成講座があるということで

視察見学に行ってきました。

まず、「認知症サポーター」ですが、ご存知でない方のために説明しますと、

『平成17年度から、厚生労働省では、「認知症を知り地域をつくる10カ年」キャンペーンを開始しています。

この中で、「認知症サポーター」を増やし、認知症になっても安心して暮らせるまちを地域住民によって

つくっていくことを目指しています。

認知症サポーター養成講座を受けた人を「認知症サポーター」と呼びます。

認知症サポーターは、何か特別にやってもらうものではありません。

認知症を正しく理解し、地域で認知症の人や家族を温かく見守る

応援者のことです。』

なので、大人だけでなく子どもも講座を受講して上記の役割を担うことも出来るのです。

因みに、その講座の講師を「キャラバンメイト」といいます。

話は戻りますが、今回は小学5年生を対象にし、認知症の人と家族の会の方々が

講師になって、授業(講座)が行われました。

はじめに家族の会の方々が役者になって劇が行われ、

司会進行の方の劇を振り返りながらの説明、

次に足立正一様と奥様によるお話がありました。

劇では小学5年生の孫とそのおばあちゃんとのかかわりのひとコマが

上演され、おばあちゃんにもの忘れがあって、孫の顔を忘れていたり、

電話がかかってきても、その対応は出来るが、誰からの電話かわからないことがある。

また、日にちが分からないで確認することがあるという状況を劇で分かりやすく

上演してくださいました。

その後、劇をふりかえっての話がありました。

ここで振り返りをしたあとに、

いろいろなところで講演活動をしている大分市の

足立昭一さんご夫妻が見えてお話がありました。

奥様からご主人との生活の様子や工夫していること

過去の昭一さんのお仕事やバトミントンで活躍されていた頃の

お話をお聞きし、ロンドンオリンピックに出たバトミントンの選手を

育てたお話もお聞きしました。

足立昭一さんご本人からはとても元気の出る励ましや自分が頑張っていることのお話がありました。

まだまだパワフルな足立さんでした。

小学生に認知症のお話をどのように行えばよいか、悩んでいました。

今回の認知症の人と家族の会の方々の工夫にあふれ、素晴らしい

劇や講演を聞かせていただき、中津でも出来るかもしれないという

根拠のない自信が出てきました。

関係者の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

18:55

│Comments(0)

2012年10月18日

大幡福祉の会(10月度)が開催されました。

10月16日(火)19時30分~大幡コミュニティーセンターにて

10月度の大幡福祉の会の定例会が開かれました。

10月度は現在編集している社会資源リスト「お助け隊リスト」の校区内への

全戸配布へ向けての準備が着々と行われていることの報告と話し合いが

行われました。

大幡校区の皆さん、どういったものになるかお楽しみに!

今回会議は皆さんから積極的に意見が多く出て、

真剣に大幡校区を良くして行こうと、それぞれの

立場から意見が出ます。

11月は要援護者マップの更新月になっています。

自治委員さん、民生委員さん、大変なご苦労とは

思いますが、よろしくお願いします。

お助け隊リストが完成したら、次にネットワークの充実に

取り組んでいく予定になっています。

10月度の大幡福祉の会の定例会が開かれました。

10月度は現在編集している社会資源リスト「お助け隊リスト」の校区内への

全戸配布へ向けての準備が着々と行われていることの報告と話し合いが

行われました。

大幡校区の皆さん、どういったものになるかお楽しみに!

今回会議は皆さんから積極的に意見が多く出て、

真剣に大幡校区を良くして行こうと、それぞれの

立場から意見が出ます。

11月は要援護者マップの更新月になっています。

自治委員さん、民生委員さん、大変なご苦労とは

思いますが、よろしくお願いします。

お助け隊リストが完成したら、次にネットワークの充実に

取り組んでいく予定になっています。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

19:53

│Comments(0)

2012年10月09日

朝田 隆先生のご講義を受けて

筑波大学 医学医療系 臨床医学域 精神医学 教授であられます

朝田隆先生が10月6日と7日に中津へ見えられました。

認知症の人と家族の会の方のご尽力で、「世界アルツハイマーデーの記念講演会in中津」

に見えられ講演していただきました。

朝田先生は認知症の早期診断・予防に取り組まれておられ、今回、生活障害に対する考察や対応について

教えていただきました。

よって講演のタイトルは「認知症、暮らしの中でどんなことに困っている?」ということでした。

記念講演は10月7日だったのですが、その前日に医師会の先生方や介護の担当の方等を

対象に「第3回もの忘れフォーラム」ということで、中津市認知症ネットワーク研究会主催で

講演会を18時~19時の間に開きました。

もの忘れフォーラムでは、医師の方々を対象とした講義でしたが、私でも十分理解できる内容で

分かりやすかったです。

※以下、今回の朝田先生の講演で学んだことのうち私自身が印象に残ったことです。

「私自身が思ったことが【意欲と集中】が認知症予防になるということです。」

・認知症には「中核症状」と「BPSD(周辺症状)」があると学んできたのですが、更に加えて

「生活動作における障害」があるということでした。

例えば、ズボンを頭からかぶるなど・・・。

・BPSDは対応の仕方で増えたり減ったりするというが、それでも対応できないときもあります。

・HDS-Rのスクリーニングでは、3つの言葉(猫・電車・さくらだったかなあ?)を覚えてもらって

計算をした後に再度さっき覚えたもらった言葉を思い出してもらうというところがミソ。

・100-7、さらに7を引くという計算はその二つの答えが重要ではなく、7を順番に引いていく流れが

重要。

・認知症の根治薬は無い。14連敗中。なので、MCI(プレクリニカル)から治療・予防を始めないといけない。

・認知症に気づくきっかけで、意欲低下は重要で、長年やってきたことをやめる。例えば、

お茶の先生やお花の先生やゲートボールを長年やってきてやめたなど。

・認知機能低下への防御としてはほとんどの方法は有用性が無く、唯一運動だけが効果があります。

運動は週3回~5回で1回20分~60分

・30分以内の昼寝はアルツハイマー病になりにくいが、1時間以上はアルツハイマー病になりやすい。

また、睡眠不足はアルツハイマー病になりやすい。

・記憶は寝ている間に短期記憶の「箱」から長期記憶の「箱」に移されるので受験生でも

睡眠は適度にとる必要があります。

朝田隆先生が10月6日と7日に中津へ見えられました。

認知症の人と家族の会の方のご尽力で、「世界アルツハイマーデーの記念講演会in中津」

に見えられ講演していただきました。

朝田先生は認知症の早期診断・予防に取り組まれておられ、今回、生活障害に対する考察や対応について

教えていただきました。

よって講演のタイトルは「認知症、暮らしの中でどんなことに困っている?」ということでした。

記念講演は10月7日だったのですが、その前日に医師会の先生方や介護の担当の方等を

対象に「第3回もの忘れフォーラム」ということで、中津市認知症ネットワーク研究会主催で

講演会を18時~19時の間に開きました。

もの忘れフォーラムでは、医師の方々を対象とした講義でしたが、私でも十分理解できる内容で

分かりやすかったです。

※以下、今回の朝田先生の講演で学んだことのうち私自身が印象に残ったことです。

「私自身が思ったことが【意欲と集中】が認知症予防になるということです。」

・認知症には「中核症状」と「BPSD(周辺症状)」があると学んできたのですが、更に加えて

「生活動作における障害」があるということでした。

例えば、ズボンを頭からかぶるなど・・・。

・BPSDは対応の仕方で増えたり減ったりするというが、それでも対応できないときもあります。

・HDS-Rのスクリーニングでは、3つの言葉(猫・電車・さくらだったかなあ?)を覚えてもらって

計算をした後に再度さっき覚えたもらった言葉を思い出してもらうというところがミソ。

・100-7、さらに7を引くという計算はその二つの答えが重要ではなく、7を順番に引いていく流れが

重要。

・認知症の根治薬は無い。14連敗中。なので、MCI(プレクリニカル)から治療・予防を始めないといけない。

・認知症に気づくきっかけで、意欲低下は重要で、長年やってきたことをやめる。例えば、

お茶の先生やお花の先生やゲートボールを長年やってきてやめたなど。

・認知機能低下への防御としてはほとんどの方法は有用性が無く、唯一運動だけが効果があります。

運動は週3回~5回で1回20分~60分

・30分以内の昼寝はアルツハイマー病になりにくいが、1時間以上はアルツハイマー病になりやすい。

また、睡眠不足はアルツハイマー病になりやすい。

・記憶は寝ている間に短期記憶の「箱」から長期記憶の「箱」に移されるので受験生でも

睡眠は適度にとる必要があります。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

14:50

│Comments(0)

2012年10月03日

中津警察署より還付金詐欺発生のお知らせ

中津警察署より還付金詐欺が発生しましたとFAXで連絡がありました。

皆様方も十分にご注意ください。

こういった電話や訪問があった場合は、警察、市役所、地域包括支援センターなどに

ご連絡ください。

皆様方も十分にご注意ください。

こういった電話や訪問があった場合は、警察、市役所、地域包括支援センターなどに

ご連絡ください。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

13:17

│Comments(0)

2012年10月03日

福祉の郷今津の総会がありました。

10月2日(火)14時~

今津公民館にて福祉の郷今津の総会が行われました。

約20名の方の出席があり、滞りなく議事は進行しました。

福祉の郷今津では防災に力点を置いて活動を行っておられ、

今年3月11日には校区全体で防災訓練が行われました。

4月以降には要援護者と支援者の印をつけたマップを

自治会ごとに全戸配布がなされています。

この非常時の取組み自体が、日常での見守り体制に

なっており、支援者などが日ごろから気をつけておくようにもなれると思います。

なお、今年度は豪雨災害があった本耶馬溪、耶馬溪、山国地区へ研修に

いき、各自治会ごとの防災計画を完成させることになっています。

合わせて、防災士にも協力いただくように依頼がありました。

今津地区は先進的に防災に取り組まれており、

防災を切り口に地域のつながりやひとり暮らし高齢者等の見守り

を行えていると考えます。

非常時を考えるときは、日常の見守りなどからが基本になって

そのシステムがほぼ構築されています。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

09:23

│Comments(0)

2012年09月25日

大牟田市徘徊SOSネットワーク模擬訓練に参加してきました。

平成24年9月23日(日)に

大牟田市において、今回で第9回目となる「徘徊模擬訓練」が全市で行われました。

徘徊模擬訓練の究極の目的は「地域づくり」ですが、

その背景として、認知症の高齢者の方が徘徊して見つからず亡くなったという

ケースなどもあり、

認知症になっても安心して暮らせるまちを作るために

①市民への認知症の理解と見守りの重要性を啓発し、

②日常的な声かけ・見守りの意識を高めるとともに、

③徘徊行方不明発生時のSOSネットワーク構築を目的としています。

今回、視察当日の様子になどについてご報告いたします。

大牟田市役所に到着後、視察先の拠点施設へ振り分けられました。

●拠点施設の一つです。

ここは、市営住宅の1階に小規模多機能型居宅介護という施設が入っており、そこの

地域交流ホールが集合場所です。

のぼりを立ててイベント的な様子でした。

大牟田市では、小学校区ごとにこういった地域福祉の活動拠点が設置され、小規模多機能施設に

併設されています。全部で22校区あります。

9時に訓練がスタートし、警察より徘徊者の情報が関係機関に流され、

次に、市役所から愛情ネット(Eメールによる情報伝達システム)を通して各地区の主な方々や

拠点施設等やメール登録者などに流され、その情報を拠点施設から校区内のネットワークのメンバーへと

流されていきます。

連絡が入った地域の方は、拠点施設に駆けつけ、情報シートを受け取り

自分がどこの地域を探すかを準備されている地図に名前入りマグネットをはりつけます。

必ず、二、三人一組で捜索に出かけます。

なお、捜索時間は1時間半若しくは22時で終了ということになっていました。

情報シートは個人情報なので厳重に管理されています。

9時15分ごろに、ある程度人が集まって、捜索を開始しました。

私は、民生委員会長さんとPTA会長さんに同行させていただきました。

<いったん集合して、ミーティング>

徘徊者を探しています。

今回の訓練では、市内全域を対象として本物の徘徊者(もちろん訓練のです)とダミーの

徘徊者(本物とそっくりの格好をしてもらった方)が数名いらっしゃいました。

創作中に、情報シートに書いてある方とそっくりの方がおられ、

民生委員さんがすばやくその方に気づかれて、はじめ反対側の歩道を歩かれていたので、

急いで、横断歩道を渡って、徘徊者の前方に出て、PTA会長さんが

やさしく、声かけを「こんにちわ、○○さんですか?」とされました。

しかし、本物の方ではなく、ダミーの方でした。

民生委員さんからは、ダミーの方がおられることで声かけの訓練になることを教えていただきました。

その後、10時30分ごろまで捜索を行い、拠点施設に帰ってきました。

途中、民生委員さんが宅配業者の方や近所の方にイベントの説明と普及啓発活動を

行われていました。

終了後は、反省会を拠点施設で行いました。

反省会の後は、事務局の反省会と実施状況の説明会に伺い、

午後2時からは視察プレゼンテーションが行われ、

大谷るみ子先生からご講義を受けました。

今回の視察では地域づくりのための仕掛けや認知症への対策の取組み

地域や関係機関や行政が一丸となって取り組んでいる姿が良かったです。

更には、周辺市町村と協定を結んで、広域の協議会も立ち上がっているとの事でした。

大牟田市において、今回で第9回目となる「徘徊模擬訓練」が全市で行われました。

徘徊模擬訓練の究極の目的は「地域づくり」ですが、

その背景として、認知症の高齢者の方が徘徊して見つからず亡くなったという

ケースなどもあり、

認知症になっても安心して暮らせるまちを作るために

①市民への認知症の理解と見守りの重要性を啓発し、

②日常的な声かけ・見守りの意識を高めるとともに、

③徘徊行方不明発生時のSOSネットワーク構築を目的としています。

今回、視察当日の様子になどについてご報告いたします。

大牟田市役所に到着後、視察先の拠点施設へ振り分けられました。

●拠点施設の一つです。

ここは、市営住宅の1階に小規模多機能型居宅介護という施設が入っており、そこの

地域交流ホールが集合場所です。

のぼりを立ててイベント的な様子でした。

大牟田市では、小学校区ごとにこういった地域福祉の活動拠点が設置され、小規模多機能施設に

併設されています。全部で22校区あります。

9時に訓練がスタートし、警察より徘徊者の情報が関係機関に流され、

次に、市役所から愛情ネット(Eメールによる情報伝達システム)を通して各地区の主な方々や

拠点施設等やメール登録者などに流され、その情報を拠点施設から校区内のネットワークのメンバーへと

流されていきます。

連絡が入った地域の方は、拠点施設に駆けつけ、情報シートを受け取り

自分がどこの地域を探すかを準備されている地図に名前入りマグネットをはりつけます。

必ず、二、三人一組で捜索に出かけます。

なお、捜索時間は1時間半若しくは22時で終了ということになっていました。

情報シートは個人情報なので厳重に管理されています。

9時15分ごろに、ある程度人が集まって、捜索を開始しました。

私は、民生委員会長さんとPTA会長さんに同行させていただきました。

<いったん集合して、ミーティング>

徘徊者を探しています。

今回の訓練では、市内全域を対象として本物の徘徊者(もちろん訓練のです)とダミーの

徘徊者(本物とそっくりの格好をしてもらった方)が数名いらっしゃいました。

創作中に、情報シートに書いてある方とそっくりの方がおられ、

民生委員さんがすばやくその方に気づかれて、はじめ反対側の歩道を歩かれていたので、

急いで、横断歩道を渡って、徘徊者の前方に出て、PTA会長さんが

やさしく、声かけを「こんにちわ、○○さんですか?」とされました。

しかし、本物の方ではなく、ダミーの方でした。

民生委員さんからは、ダミーの方がおられることで声かけの訓練になることを教えていただきました。

その後、10時30分ごろまで捜索を行い、拠点施設に帰ってきました。

途中、民生委員さんが宅配業者の方や近所の方にイベントの説明と普及啓発活動を

行われていました。

終了後は、反省会を拠点施設で行いました。

反省会の後は、事務局の反省会と実施状況の説明会に伺い、

午後2時からは視察プレゼンテーションが行われ、

大谷るみ子先生からご講義を受けました。

今回の視察では地域づくりのための仕掛けや認知症への対策の取組み

地域や関係機関や行政が一丸となって取り組んでいる姿が良かったです。

更には、周辺市町村と協定を結んで、広域の協議会も立ち上がっているとの事でした。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

14:36

│Comments(0)

2012年09月25日

パソコン教室(ひとりぐらし高齢者等安心ネットワーク構築事業)

今回、第2期の後半のパソコン教室が開催されました。

18名の方が参加され、2時間という時間があっという間でした。

本日は、約1ヶ月前の復習と本題であるインターネットの学習をしていただきました。

皆さん、思い思いにご自分の興味のあるものを検索されて

調べ物をされたり、ニュースをご覧になったりと楽しまれていました。

いよいよ、明日はメールの操作です。

メールができるようになるといろんな方にメッセージを送ることができるようになり

楽しみが広がります。

そして、それが見守り隊の活動につながっていくと確信しています。

それでは、皆さん、明日も頑張りましょう!

18名の方が参加され、2時間という時間があっという間でした。

本日は、約1ヶ月前の復習と本題であるインターネットの学習をしていただきました。

皆さん、思い思いにご自分の興味のあるものを検索されて

調べ物をされたり、ニュースをご覧になったりと楽しまれていました。

いよいよ、明日はメールの操作です。

メールができるようになるといろんな方にメッセージを送ることができるようになり

楽しみが広がります。

そして、それが見守り隊の活動につながっていくと確信しています。

それでは、皆さん、明日も頑張りましょう!

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

13:05

│Comments(0)

2012年09月14日

介護になる状態を予防するための取組み

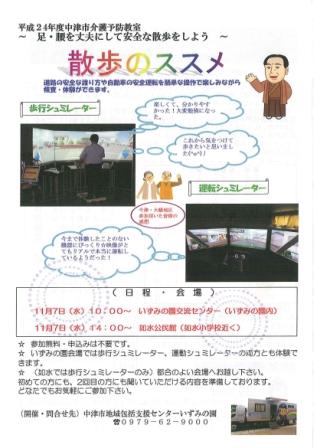

今日は、介護になる状態を予防するための取組みについてお知らせします。

具体的に個々人で何をするかという、例えば、身体を動かすとか趣味を持つ

等については今回はお知らせせずに、行政の取組みと地域包括支援センター

の具体的な動きについてお知らせします。

平成24年度の介護保険の改正で、地域包括ケアシステムの構築を2025年までに

行うということがあげられています。

ここで、地域包括ケアシステムという言葉となぜ、そのシステムを2025年までに

作り上げなければならないのかという疑問が出てくるかと思います。

まず、地域包括ケアシステムですが「住み慣れた地域で」できるだけ長く元気で

自分でできることは自分で行うために、介護が必要になる状態をできるだけ遅らせる

ために必要な予防や介護や医療や生活支援サービスや住宅のサービスを必要に応じて

組み合わせて提供するシステムです。

2025年というのは、団塊の世代の方々が、75歳になる年です。

2015年に団塊の世代の方々が65歳になり、いわゆる高齢者になり、

2025年には介護リスクの高い後期高齢者になるので、そのためのシステムを

今のうちから構築していこうというものです。

このシステムのコーディネート機関として位置づけられているのが

地域包括支援センターです。

2006年の介護保険の改正で地域包括支援センターができ、その機能強化を

図るべくさまざまな事業が取り組まれています。

そのうちのいくつかを紹介します。

まず、地域ケア会議です。これは、地域包括支援センターの職員やケアマネジャーが

作成する介護予防支援計画書(予防ケアプラン)を利用者の自立に向けた方向性を示す

ものとするために、行政や地域包括支援センターや専門職(リハビリ専門職、管理栄養士、

歯科衛生士)や介護予防サービス提供事業所が集まり行われる会議です。

結局、その会議でそうそうたるメンバーが集まり、何をするかというと、

ケアマネジャーなどが立てた予防ケアプランが利用者本人の自立を促すものになっているか、

自立できたら、サービスから卒業するようにすることを話し合う会議です。

利用者本人ができにくいことを期限を決めてできるようにして、

できるようになれば、介護保険サービスからの卒業ということになります。

たとえば、さて、将来像1,2を見てどちらが、利用者本人の自立になっていますか?また、年をとってもどちらを望まれますか?

年をとっても、人のお世話にならず、身の回りのことができるといいですね。

具体的に個々人で何をするかという、例えば、身体を動かすとか趣味を持つ

等については今回はお知らせせずに、行政の取組みと地域包括支援センター

の具体的な動きについてお知らせします。

平成24年度の介護保険の改正で、地域包括ケアシステムの構築を2025年までに

行うということがあげられています。

ここで、地域包括ケアシステムという言葉となぜ、そのシステムを2025年までに

作り上げなければならないのかという疑問が出てくるかと思います。

まず、地域包括ケアシステムですが「住み慣れた地域で」できるだけ長く元気で

自分でできることは自分で行うために、介護が必要になる状態をできるだけ遅らせる

ために必要な予防や介護や医療や生活支援サービスや住宅のサービスを必要に応じて

組み合わせて提供するシステムです。

2025年というのは、団塊の世代の方々が、75歳になる年です。

2015年に団塊の世代の方々が65歳になり、いわゆる高齢者になり、

2025年には介護リスクの高い後期高齢者になるので、そのためのシステムを

今のうちから構築していこうというものです。

このシステムのコーディネート機関として位置づけられているのが

地域包括支援センターです。

2006年の介護保険の改正で地域包括支援センターができ、その機能強化を

図るべくさまざまな事業が取り組まれています。

そのうちのいくつかを紹介します。

まず、地域ケア会議です。これは、地域包括支援センターの職員やケアマネジャーが

作成する介護予防支援計画書(予防ケアプラン)を利用者の自立に向けた方向性を示す

ものとするために、行政や地域包括支援センターや専門職(リハビリ専門職、管理栄養士、

歯科衛生士)や介護予防サービス提供事業所が集まり行われる会議です。

結局、その会議でそうそうたるメンバーが集まり、何をするかというと、

ケアマネジャーなどが立てた予防ケアプランが利用者本人の自立を促すものになっているか、

自立できたら、サービスから卒業するようにすることを話し合う会議です。

利用者本人ができにくいことを期限を決めてできるようにして、

できるようになれば、介護保険サービスからの卒業ということになります。

たとえば、

現在 Aさん 掃除

・お風呂の掃除が出来ないのでヘルパーを利用したい。

将来像1

・自分は、お風呂掃除は入浴後に浴槽から出ないで水を流し、そのままスポンジで軽くこする事にした。

週2回はとっての長いスポンジで屈まずにこすることできれいになることをヘルパーと一緒に練習して確認できた。

・お風呂の掃除が出来ないのでヘルパーを利用したい。

将来像1

・自分は、お風呂掃除は入浴後に浴槽から出ないで水を流し、そのままスポンジで軽くこする事にした。

週2回はとっての長いスポンジで屈まずにこすることできれいになることをヘルパーと一緒に練習して確認できた。

将来像2

・今まで室内の掃除機かけはしていたがヘルパーが来るときにお願いするからしなくなった。

これからもヘルパーさんにお願いして掃除は自分ではもう歳だから出来ないと思う。

・今まで室内の掃除機かけはしていたがヘルパーが来るときにお願いするからしなくなった。

これからもヘルパーさんにお願いして掃除は自分ではもう歳だから出来ないと思う。

年をとっても、人のお世話にならず、身の回りのことができるといいですね。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

14:47

│Comments(1)

2012年09月11日

モデル事業の主な経過報告と思うこと。

ひとり暮らし高齢者安心ネットワーク構築事業が平成23年7月に始まり、

1年と2ヶ月が経過しました。

平成25年3月までのモデル事業となっています。

平成23年度にはニーズ把握などのためにアンケート調査を実施させていただき、

それに基づき、今年度はひとり暮らしの方をどのように見守っていく体制を

構築すべきか、事業を行っています。

現在、取り組んでいるものは主に4つあります。

1、地域の福祉組織の中に入って、ひとり暮らし高齢者等を見守るために

どのようなネットワークや体制が必要かについて地域の方々とともに

検討しています。

地域にあるさまざまな組織団体による直接的な見守り(民生委員さんの訪問や

老人会による友愛訪問など)や間接的な見守り(さまざまな活動や会合に

定期的に参加することで、元気かどうか確認できる)が行われている。

これらのネットワーク化を行うことで有機的な見守りが実現できると思われる。

その要になるのが、地域福祉計画及び活動計画で結成された地域福祉組織と

思われますので、地域包括支援センターもその中で社会資源の一つとして

専門性を発揮していきたいと思います。

2、民間事業者にご協力いただき、見守りネットワークの幅や厚さを大きくしていきます。

ライフラインを中心とした事業所や地域をくまなく回っている事業所の方々に

この事業の説明を行い、ひとり暮らし高齢者の見守りへのご理解とご協力を

いただくように取り組んでいます。

しかし、課題がいくつかあり、個人情報の取り扱いや見守ってほしい人や

かかわりも持ちたくない人の区分け等があります。

3、郵便による見守り事業

平成24年2月から実験的にはじめ、4月から担当校区で本格実施しています。

昨年度のアンケートで、郵送による情報提供や安否確認お元気確認票」)

を双方向でやり取りができるようにしています。

この郵送による見守りや情報提供は、アンケートの中で一番希望が多かったものです。

約300人の方とやり取りをしていますが、お元気確認票に最近の生活やお体の状況を

書いていただいている方も居られ、それに対してお返事を次回の郵送時に書いて

お送りさせていただいています。

4、パソコン教室

Eメールを見守りの手段として活用しようというものです。

地域のひとり暮らしの方などで、最近見ないとか、新聞がたまっている、

回覧板が何日もおきっぱなしになっているなどの状況が起こったときに、

Eメールを使って市役所や地域包括支援センターに連絡をしていただくものです。

また、地域包括支援センターからは、Eメールを使って医療や健康や介護や福祉

などについて登録者に情報提供を行う、双方向のシステムを構築しようとしています。

そのためには、65歳以上の多くの方にパソコンの使い方を学んでいただく(裾野を広げる)

機会を作りつつ、Eメールができるようになっていただく(質を高める)事の

両方を行っています。

現在は、モデル事業で4日コースを2回開催中ですが、定員いっぱいで、皆さん

たくさんのことを学んで帰っていただいております。

このモデル事業では、人の力による見守りだけでは限界があり、その限界点を上げて

効率的に見守りや情報発信ができるようにするためにはどうすればよいかということで

始まりました。

大分県はITを活用して行おうとしています。しかし、アンケート結果ではパソコンや携帯の

メール機能を使って見守りができるための下地さえも不十分でした。

よって、中津においては、上記しましたが、裾野を広げるための取り組み(パソコン教室)と

質を高めるための取り組みを同時並行的に行っていく必要があると考えています。

出張パソコン教室も今後大きく展開したいと思います。

経費が余りかからず、持続可能なモデルが何なのかを考えながら今後も取り組んで行きます。

一方で、見守りの方法が多チャンネルであってもいいと思いますので、希望の多い郵送も

絡めて考えて行きたいと思います。

1年と2ヶ月が経過しました。

平成25年3月までのモデル事業となっています。

平成23年度にはニーズ把握などのためにアンケート調査を実施させていただき、

それに基づき、今年度はひとり暮らしの方をどのように見守っていく体制を

構築すべきか、事業を行っています。

現在、取り組んでいるものは主に4つあります。

1、地域の福祉組織の中に入って、ひとり暮らし高齢者等を見守るために

どのようなネットワークや体制が必要かについて地域の方々とともに

検討しています。

地域にあるさまざまな組織団体による直接的な見守り(民生委員さんの訪問や

老人会による友愛訪問など)や間接的な見守り(さまざまな活動や会合に

定期的に参加することで、元気かどうか確認できる)が行われている。

これらのネットワーク化を行うことで有機的な見守りが実現できると思われる。

その要になるのが、地域福祉計画及び活動計画で結成された地域福祉組織と

思われますので、地域包括支援センターもその中で社会資源の一つとして

専門性を発揮していきたいと思います。

2、民間事業者にご協力いただき、見守りネットワークの幅や厚さを大きくしていきます。

ライフラインを中心とした事業所や地域をくまなく回っている事業所の方々に

この事業の説明を行い、ひとり暮らし高齢者の見守りへのご理解とご協力を

いただくように取り組んでいます。

しかし、課題がいくつかあり、個人情報の取り扱いや見守ってほしい人や

かかわりも持ちたくない人の区分け等があります。

3、郵便による見守り事業

平成24年2月から実験的にはじめ、4月から担当校区で本格実施しています。

昨年度のアンケートで、郵送による情報提供や安否確認お元気確認票」)

を双方向でやり取りができるようにしています。

この郵送による見守りや情報提供は、アンケートの中で一番希望が多かったものです。

約300人の方とやり取りをしていますが、お元気確認票に最近の生活やお体の状況を

書いていただいている方も居られ、それに対してお返事を次回の郵送時に書いて

お送りさせていただいています。

4、パソコン教室

Eメールを見守りの手段として活用しようというものです。

地域のひとり暮らしの方などで、最近見ないとか、新聞がたまっている、

回覧板が何日もおきっぱなしになっているなどの状況が起こったときに、

Eメールを使って市役所や地域包括支援センターに連絡をしていただくものです。

また、地域包括支援センターからは、Eメールを使って医療や健康や介護や福祉

などについて登録者に情報提供を行う、双方向のシステムを構築しようとしています。

そのためには、65歳以上の多くの方にパソコンの使い方を学んでいただく(裾野を広げる)

機会を作りつつ、Eメールができるようになっていただく(質を高める)事の

両方を行っています。

現在は、モデル事業で4日コースを2回開催中ですが、定員いっぱいで、皆さん

たくさんのことを学んで帰っていただいております。

このモデル事業では、人の力による見守りだけでは限界があり、その限界点を上げて

効率的に見守りや情報発信ができるようにするためにはどうすればよいかということで

始まりました。

大分県はITを活用して行おうとしています。しかし、アンケート結果ではパソコンや携帯の

メール機能を使って見守りができるための下地さえも不十分でした。

よって、中津においては、上記しましたが、裾野を広げるための取り組み(パソコン教室)と

質を高めるための取り組みを同時並行的に行っていく必要があると考えています。

出張パソコン教室も今後大きく展開したいと思います。

経費が余りかからず、持続可能なモデルが何なのかを考えながら今後も取り組んで行きます。

一方で、見守りの方法が多チャンネルであってもいいと思いますので、希望の多い郵送も

絡めて考えて行きたいと思います。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

11:24

│Comments(0)

2012年09月04日

パソコン教室(第1期後半)

9月4日の10時からパソコン教室がありました。

今回は二日間でインターネットとEメールを学んでいただき、

その結果、見守り隊として登録いただき、地域の見守り隊に

なってほしいなあと思っています。

皆さん真剣に、講師の方のお話を聞かれながら、

パソコン操作を一生懸命にされていました。

また、明日もあります。皆さん頑張ってください。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

18:35

│Comments(0)

2012年09月04日

高齢者虐待対応研修を受けてきました。

去る、8月29日~31日まで、

大分県と大分県社会福祉士会の共催で

高齢者虐待対応研修がありました。

平成18年に施行されたいわゆる

高齢者虐待防止法に基づき、

行政の責任においてその対応を

行い、地域包括支援センターもその協力機関

として関わっています。

虐待対応に関する一連の流れや記録の仕方など

多面的に学びました。

虐待が発生しない地域になればいいなあと思います。

因みに、虐待は

身体的虐待

心理的虐待

介護放棄・放任(ネグレクト)

性的虐待

経済的虐待があります。

地域の中で、なにか変だな?虐待かも?

と思ったときは行政や地域包括支援センターに

ご相談いただきたいと思います。

大分県と大分県社会福祉士会の共催で

高齢者虐待対応研修がありました。

平成18年に施行されたいわゆる

高齢者虐待防止法に基づき、

行政の責任においてその対応を

行い、地域包括支援センターもその協力機関

として関わっています。

虐待対応に関する一連の流れや記録の仕方など

多面的に学びました。

虐待が発生しない地域になればいいなあと思います。

因みに、虐待は

身体的虐待

心理的虐待

介護放棄・放任(ネグレクト)

性的虐待

経済的虐待があります。

地域の中で、なにか変だな?虐待かも?

と思ったときは行政や地域包括支援センターに

ご相談いただきたいと思います。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

18:23

│Comments(0)

2012年08月20日

上ノ原地区・いずみの園合同盆踊り大会がありました。

8月16日に毎年恒例となっております、

上ノ原地区・いずみの園合同盆踊り大会がありました。

日中の午後2時より会場準備を始め、おおむね

準備が終わりそうだなという、夕方に

雷・稲妻・雷・稲妻の猛攻があり、

夕立がありました。

しかし、しばらくすると雨も上がり

涼しさがやってきました。

そんな中、午後7時より盆踊り大会が始まり

5曲を2回踊り、抽選会、花火と楽しいひと時でした。

数年前から、いずみの園が立地している

上ノ原地区と合同でこの行事を行うようになり、

すっかりと地域に解けこんで、なくてはならない

地域との合同行事になっています。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

19:31

│Comments(0)

2012年08月10日

ひとり暮らし高齢者安心ネットワーク構築事業パソコン教室

8月8日10時より第1期パソコン教室の2回目を開催しました。

繰り返しになりますが、このパソコン教室は

ひとり暮らし高齢者等安心ネットワーク構築事業のうちICT事業の中で

地域でひとり暮らしの高齢者等を見守るにあたって、

人の力だけでは限界があり、情報伝達も今までのやり方に加え、

電子メールなどを活用することで、早さが加わり、幅が広がることが考えられます。

見守る側の人がパソコンなどのITを駆使して、情報を伝達していくことが

できるようになる、これが一応の最終形です。

今回、参加していただいた方々には、パソコンを勉強していただき、

地域の重要なキーマンとして頑張っていただきたいと思います。

そこで、第2回目は1回目の復習とワードで文書を作成するというところを勉強していただきました。

例文を打っていただき、字を大きくしたり、真ん中に寄せたり、色をつけたりと

楽しく学んでいただけたと思います。

第3回目は9月4日、第4回目は9月5日ということになっていますが、

インターネットや電子メールについて勉強していただきます。

受付の風景です。

なお、第2期については8月28日、8月29日、9月25日、9月26日に予定しています。

参加者のみなさん、よろしくお願いします。

第2回目の授業風景です。

講師の人がメインで説明をしていただき、

補助のかたと地域包括支援センターの職員が補助でつきました。

繰り返しになりますが、このパソコン教室は

ひとり暮らし高齢者等安心ネットワーク構築事業のうちICT事業の中で

地域でひとり暮らしの高齢者等を見守るにあたって、

人の力だけでは限界があり、情報伝達も今までのやり方に加え、

電子メールなどを活用することで、早さが加わり、幅が広がることが考えられます。

見守る側の人がパソコンなどのITを駆使して、情報を伝達していくことが

できるようになる、これが一応の最終形です。

今回、参加していただいた方々には、パソコンを勉強していただき、

地域の重要なキーマンとして頑張っていただきたいと思います。

そこで、第2回目は1回目の復習とワードで文書を作成するというところを勉強していただきました。

例文を打っていただき、字を大きくしたり、真ん中に寄せたり、色をつけたりと

楽しく学んでいただけたと思います。

第3回目は9月4日、第4回目は9月5日ということになっていますが、

インターネットや電子メールについて勉強していただきます。

受付の風景です。

なお、第2期については8月28日、8月29日、9月25日、9月26日に予定しています。

参加者のみなさん、よろしくお願いします。

第2回目の授業風景です。

講師の人がメインで説明をしていただき、

補助のかたと地域包括支援センターの職員が補助でつきました。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

14:15

│Comments(0)

2012年08月07日

ICT事業~第1期パソコン教室~の初日を終えて

本日、8月7日の午前10時より中津情報プラザ(旧中津コンピューターカレッジ)にて

『ひとり暮らし高齢者見守りあんしんネットワーク』事業の中で

ICT事業における【パソコン教室】を開催しました。

今回のパソコン講座の目的は

① 当モデル事業の趣旨に沿って、ひとり暮らしの方等を見守る側の方にメール等の

機能を使って見守りを行ってもらう。

※近所の方で、最近顔を見ていない、いつもあいているカーテンが閉まっている等

の情報を市役所や地域包括支援センターに寄せていただく

② ①の目的達成にために、見守る側の方にパソコン操作を覚えてもらう。

③ パソコンを勉強していただき、将来、ITを使って双方向の情報発信を行うことが

できるようになることで、見守りのIT化を行う。

といったものとなっています。

本日は、第1期の初日(全四回)で、少し早めに出発して

受付の準備を行いました。

会場の中津情報プラザの1階に受付を設定してもらい、

ドキドキしながら、受講生の方々を待ちました。

次々と受講生の方々が見えてくださり、

18名の方が集まってくださいました。

10時~12時までみっちりと中津情報プラザの職員さんたちが

ご指導をしてくださいました。

今日は、マウスの使い方やドラッグの仕方など入門編でした。

明日は、ワードで文書をうつ練習をするみたいです。

受講生の皆さん、頑張ってください。

先生方もよろしくお願いします。

受講生の方々が、パソコンの使い方を覚えていただき、ITを使った

見守りができるようになればいいなと考えます。

それでは、又明日、中津情報プラザでお会いしましょう !

『ひとり暮らし高齢者見守りあんしんネットワーク』事業の中で

ICT事業における【パソコン教室】を開催しました。

今回のパソコン講座の目的は

① 当モデル事業の趣旨に沿って、ひとり暮らしの方等を見守る側の方にメール等の

機能を使って見守りを行ってもらう。

※近所の方で、最近顔を見ていない、いつもあいているカーテンが閉まっている等

の情報を市役所や地域包括支援センターに寄せていただく

② ①の目的達成にために、見守る側の方にパソコン操作を覚えてもらう。

③ パソコンを勉強していただき、将来、ITを使って双方向の情報発信を行うことが

できるようになることで、見守りのIT化を行う。

といったものとなっています。

本日は、第1期の初日(全四回)で、少し早めに出発して

受付の準備を行いました。

会場の中津情報プラザの1階に受付を設定してもらい、

ドキドキしながら、受講生の方々を待ちました。

次々と受講生の方々が見えてくださり、

18名の方が集まってくださいました。

10時~12時までみっちりと中津情報プラザの職員さんたちが

ご指導をしてくださいました。

今日は、マウスの使い方やドラッグの仕方など入門編でした。

明日は、ワードで文書をうつ練習をするみたいです。

受講生の皆さん、頑張ってください。

先生方もよろしくお願いします。

受講生の方々が、パソコンの使い方を覚えていただき、ITを使った

見守りができるようになればいいなと考えます。

それでは、又明日、中津情報プラザでお会いしましょう !

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

18:25

│Comments(0)

2012年08月01日

「由布もの忘れネットワーク」研修会に参加してきました。

7月31日の夕方より大分県由布市に行ってきました。

「由布もの忘れネットワーク」研修会に参加してきました。

今回、由布市地域包括支援センターの担当の方よりFAXで案内をいただき、

中津市役所の方々と中津市認知症ネットワーク研究会の先生にお知らせして

ぜひ、勉強をしにいこうということになり、それぞれ、仕事が終わって由布市に向かいました。

由布市では開業医の先生方が、受診される方に認知症の方が多い現状があり、

何人かの先生方で勉強会を始められ、大分県内でも先進的で注目される会になっています。

県内でもそういった地域が多く存在し、自然発生的にさまざまな勉強会が立ち上がっています。

中津市でも認知症ネットワーク研究会があり、認知症について勉強を行っています。

今後は、事例発表を行っていこうという方向性もあり、その発表のスタイルや運営などに

ついて学習するために由布市に行きました。

内容は

ケアマネジャーによる事例報告

病院のソーシャルワーカーによる事例報告

認知症の人と家族の会の方の発表

医師からの事例報告でした。

それぞれが事例をコンパクトにまとめられ、柔らかで、少し緊張感のある中で

進んでいきました。ケアマネジャーなどもあまり気負いもなく、建設的な

意見交換がなされており、先生方からも暖かいアドバイスで

励まされる意見が出ていました。

助言者にも大分大学病院の精神科の先生が見えられて的確な

助言があり、なるほど~と思える部分もありました。

しかし、お薬の使い方などすごく専門的な部分は・・・難しかったです。

その部分はお医者さんにお任せですね。

会場にはすごくたくさんの方が見えられており、

いい勉強になったと思います。

なお、この取り組みは一人暮らし高齢者安心ネットワーク事業にも

十分役立てれるものだと思いました。

今後、中津でもいいお手本が由布市にあるのでみんなで取り組んでいきたいと思いました。

皆様のご協力をよろしくお願いもうしあげます。

「由布もの忘れネットワーク」研修会に参加してきました。

今回、由布市地域包括支援センターの担当の方よりFAXで案内をいただき、

中津市役所の方々と中津市認知症ネットワーク研究会の先生にお知らせして

ぜひ、勉強をしにいこうということになり、それぞれ、仕事が終わって由布市に向かいました。

由布市では開業医の先生方が、受診される方に認知症の方が多い現状があり、

何人かの先生方で勉強会を始められ、大分県内でも先進的で注目される会になっています。

県内でもそういった地域が多く存在し、自然発生的にさまざまな勉強会が立ち上がっています。

中津市でも認知症ネットワーク研究会があり、認知症について勉強を行っています。

今後は、事例発表を行っていこうという方向性もあり、その発表のスタイルや運営などに

ついて学習するために由布市に行きました。

内容は

ケアマネジャーによる事例報告

病院のソーシャルワーカーによる事例報告

認知症の人と家族の会の方の発表

医師からの事例報告でした。

それぞれが事例をコンパクトにまとめられ、柔らかで、少し緊張感のある中で

進んでいきました。ケアマネジャーなどもあまり気負いもなく、建設的な

意見交換がなされており、先生方からも暖かいアドバイスで

励まされる意見が出ていました。

助言者にも大分大学病院の精神科の先生が見えられて的確な

助言があり、なるほど~と思える部分もありました。

しかし、お薬の使い方などすごく専門的な部分は・・・難しかったです。

その部分はお医者さんにお任せですね。

会場にはすごくたくさんの方が見えられており、

いい勉強になったと思います。

なお、この取り組みは一人暮らし高齢者安心ネットワーク事業にも

十分役立てれるものだと思いました。

今後、中津でもいいお手本が由布市にあるのでみんなで取り組んでいきたいと思いました。

皆様のご協力をよろしくお願いもうしあげます。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

18:26

│Comments(0)

2012年07月26日

耶馬溪の地域ケア会議を見学しました。

耶馬溪の地域ケア会議の様子です。

集まった関係者は医師、看護師、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所

通所介護、通所リハ、ホームヘルパー、特養相談員でした。

耶馬溪の地域ケア会議は歴史も古く、和気藹々とした雰囲気の中で行われていました。

はじめに、医師との情報交換が行われ、ケアマネジャーから現在の病気の状況や

治療の内容について医師に質問し、医師もケアマネジャーに生活の状況などを

聴いていました。

ケアマネジャーと医師の連携が図れ、あわせて事業所での対応が協議されていました。

医師との意見交換が終わった後に、事業所同士での意見交換が行われていました。

やはり水害後なので家に住めなくなった方の対応など、非常に、考えさせられる

議題が多くありました。

いろいろな形の地域ケア会議をこれまで見学させていただき、ひらめくものもありました。

担当する地域が幸せになる地域ケア会議ができればいいなあと思いました。

耶馬溪の皆さんお世話になりました。ありがとうございました。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

20:12

│Comments(0)

2012年07月19日

大幡福祉の会(7月度)

7月17日(火)の午後7時30分より

大幡福祉の会”輪”の定例会がありました。

7月10日に行われた研修会の反省会と

研修会を受けての今後の活動について

話し合いが行われました。

研修会の感想では、

「多くの参加があった」

「福祉の会のことを知ってもらえた」

「今まで行ってきた活動を伝えることができた」

など、地域に対してその存在を知ってもらい、

関心を抱いてもらえる第一歩になったこと

が重要だったようです。

今後の活動については

第2次地域福祉活動計画の実践目標に基づいて5ヵ年で行っていくことを確認し、

はじめに「地域のお助け隊」を作ることを決めました。(1番目の目標)

そのためには、現在作成している社会資源リストを見直して

大幡地域の方々に知っていただくように配布することを計画・確認しました。

しかし、課題としては、地域や住民のニーズと社会資源を結びつける

コーディネーターが必要であることでした。

住民組織による活動なので、地域包括支援センターとしては

見守りながら、必要に応じて専門的アドバイスを行うことに徹していきたいと考えています。

また、研修のアンケートには地域サロンを作ることに好意的に意見が多く、

この計画も進めていく必要があります。(3番目の目標)

参加者のおひとりから「平成6年より男性料理教室やミニデイや健康講座や有償サービスの

立ち上げやその経緯について紹介」があり、大幡校区でも独自にさまざまな住民活動が

行われて次の世代に引き継がれていることを知りました。

目標にあがっている地域サロンもすでにその元になるものが大幡校区にはあり、

それを核に各小地域に広げていったり、多世代(子ども子育ての人や障がいを持った人)

に広げていく可能性が大いにあり、礎を築いてきた当人がおられるので、

そこからの発展が望めると思いました。

更に深く突っ込んだ意見では「現在の高齢者は守られる存在なので、自立をしていかなければ

いけない。全国各地では、高齢者が生きがいを持って働いている。働くことで健康になり、

医療費も下がっている。健康寿命が男性は70歳ぐらい、女性は73歳ぐらいであり、これを

伸ばせるような取り組みも必要で、勉強もしていかなければならない。」

他の意見では「自助、共助、公助の考え方があるが、元気な人は自分で健康管理をして

公民館活動に参加している(自助)。閉じこもりがちな人や出てこない人のために

大幡福祉の会がある(共助)。共助の部分を福祉の会が引っ張って支えていく必要がある。」

今後の活動については皆様方から多くの意見が出され、私自身もすごく共感する部分や

勉強になった部分もありました。すごくいい会議でした。

大幡校区の地域福祉の実践目標は、3つありますが、3つそれぞれが個々別々ではなく

3つが相互に関連しています。その中で、地域包括支援センターのひとり暮らし高齢者

安心ネットワーク構築事業にも深くかかわっていますので、今後も積極的に関わっていきます。

大幡福祉の会”輪”の定例会がありました。

7月10日に行われた研修会の反省会と

研修会を受けての今後の活動について

話し合いが行われました。

研修会の感想では、

「多くの参加があった」

「福祉の会のことを知ってもらえた」

「今まで行ってきた活動を伝えることができた」

など、地域に対してその存在を知ってもらい、

関心を抱いてもらえる第一歩になったこと

が重要だったようです。

今後の活動については

第2次地域福祉活動計画の実践目標に基づいて5ヵ年で行っていくことを確認し、

はじめに「地域のお助け隊」を作ることを決めました。(1番目の目標)

そのためには、現在作成している社会資源リストを見直して

大幡地域の方々に知っていただくように配布することを計画・確認しました。

しかし、課題としては、地域や住民のニーズと社会資源を結びつける

コーディネーターが必要であることでした。

住民組織による活動なので、地域包括支援センターとしては

見守りながら、必要に応じて専門的アドバイスを行うことに徹していきたいと考えています。

また、研修のアンケートには地域サロンを作ることに好意的に意見が多く、

この計画も進めていく必要があります。(3番目の目標)

参加者のおひとりから「平成6年より男性料理教室やミニデイや健康講座や有償サービスの

立ち上げやその経緯について紹介」があり、大幡校区でも独自にさまざまな住民活動が

行われて次の世代に引き継がれていることを知りました。

目標にあがっている地域サロンもすでにその元になるものが大幡校区にはあり、

それを核に各小地域に広げていったり、多世代(子ども子育ての人や障がいを持った人)

に広げていく可能性が大いにあり、礎を築いてきた当人がおられるので、

そこからの発展が望めると思いました。

更に深く突っ込んだ意見では「現在の高齢者は守られる存在なので、自立をしていかなければ

いけない。全国各地では、高齢者が生きがいを持って働いている。働くことで健康になり、

医療費も下がっている。健康寿命が男性は70歳ぐらい、女性は73歳ぐらいであり、これを

伸ばせるような取り組みも必要で、勉強もしていかなければならない。」

他の意見では「自助、共助、公助の考え方があるが、元気な人は自分で健康管理をして

公民館活動に参加している(自助)。閉じこもりがちな人や出てこない人のために

大幡福祉の会がある(共助)。共助の部分を福祉の会が引っ張って支えていく必要がある。」

今後の活動については皆様方から多くの意見が出され、私自身もすごく共感する部分や

勉強になった部分もありました。すごくいい会議でした。

大幡校区の地域福祉の実践目標は、3つありますが、3つそれぞれが個々別々ではなく

3つが相互に関連しています。その中で、地域包括支援センターのひとり暮らし高齢者

安心ネットワーク構築事業にも深くかかわっていますので、今後も積極的に関わっていきます。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

14:15

│Comments(0)

2012年07月18日

耶馬溪下郷地区復旧支援 第2弾!

7月の3連休に発生した、豪雨災害のために再び

耶馬溪下郷地区へ復旧支援に入りました。

今回は中津市社会福祉協議会が募集している

地域住民のお宅への復旧支援ということで赴きました。

午前8時にみんなで集合し、9時前に指定の集合場所へ

到着しました。

途中の山国川の景色は変わっているところも多く、

本耶馬溪支所の前で迂回の指示がありましたが

「災害復旧ボランティアにいきます」と

告げて通してもらいました。

耶馬溪の地域包括支援センターの職員や

社協の職員から災害発生直後に電話で

状況を確認していまして、

「前回よりも激しくやられている。

水も以前よりあがってきた」ということを聞いていました。

今回お伺いしたお宅は床上浸水で

たたみも全部水に浸かり、捨てたとのこと。

私たちは床下にもぐって、懐中電灯を照らしながら

泥を掻き出しながら、先に進んでいきました。

ズボンもシャツも泥だらけになって、

支援に来ているという気持ちもありますが、

目の前の泥と格闘しているという気持ちが

強くありました。

今日は関係団体のご好意で、たい焼きと

とり飯をいただきました。

とてもおいしかったです。

1日だけの支援だったのですが、それでも終わらず、

申し訳なかったと思いました。

それでもおうちの方は、手伝ってもらうことに

感謝と申し訳なさを強くおっしゃっていました。

なお、個人の自宅にうかがっため、写真は取りませんでした。

下郷地区で実際にどの程度復旧が進んでいるかわかりませんが、

まだまだ支援が必要と思われます。

耶馬溪下郷地区へ復旧支援に入りました。

今回は中津市社会福祉協議会が募集している

地域住民のお宅への復旧支援ということで赴きました。

午前8時にみんなで集合し、9時前に指定の集合場所へ

到着しました。

途中の山国川の景色は変わっているところも多く、

本耶馬溪支所の前で迂回の指示がありましたが

「災害復旧ボランティアにいきます」と

告げて通してもらいました。

耶馬溪の地域包括支援センターの職員や

社協の職員から災害発生直後に電話で

状況を確認していまして、

「前回よりも激しくやられている。

水も以前よりあがってきた」ということを聞いていました。

今回お伺いしたお宅は床上浸水で

たたみも全部水に浸かり、捨てたとのこと。

私たちは床下にもぐって、懐中電灯を照らしながら

泥を掻き出しながら、先に進んでいきました。

ズボンもシャツも泥だらけになって、

支援に来ているという気持ちもありますが、

目の前の泥と格闘しているという気持ちが

強くありました。

今日は関係団体のご好意で、たい焼きと

とり飯をいただきました。

とてもおいしかったです。

1日だけの支援だったのですが、それでも終わらず、

申し訳なかったと思いました。

それでもおうちの方は、手伝ってもらうことに

感謝と申し訳なさを強くおっしゃっていました。

なお、個人の自宅にうかがっため、写真は取りませんでした。

下郷地区で実際にどの程度復旧が進んでいるかわかりませんが、

まだまだ支援が必要と思われます。

Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at

19:23

│Comments(0)